起業したいけど何から始めればよいのかな…

将来独立したいけど今からできることってある?

具体的に何をすればよいのだろうか?

起業に向けて色々準備をしておきたいけど具体的に何をすればよいのか?今回は起業準備の具体的な手順についてご説明していきたいと思います!

STEP1 起業について考え、イメージを固める

起業の目的は?

まずは起業の目的をはっきりさせましょう。

「何のために起業するのか?」「誰のために起業するのか?」「どうなりたい?」「どうなれば成功?」

数年前にビジョナリーカンパニーという本が流行りました。

会社のミッションやビジョンは大切だと思います。

何かを成し遂げたい!

業界を変えたい!

社会の役に立ちたい!

そんなビジョンがあれば最高です。

しかし個人的には、創業当初はそこまで高い志がなくてもOKだと思ってます。

自分が何のために起業するのか?

「稼ぎたいから」「自由に働きたいから」そんな不純な動機もありです。

ただしビジネスは顧客がいないと成立しません。

誰もお金を払わない商品やサービスをつくっても継続していくことが出来ませんので少なくとも「だれに向けて、何を提供するのか?」最低限これだけは必要になります。

自分は何のために起業するのか?

誰に何を提供するのか?

まずはシンプルにこの点について考えましょう。

本当に起業すべきか?

そもそも本当に起業すべきなのかといった問題もあります。

例えば起業の理由が「稼ぎたい」であれば、起業以外にも稼ぐ方法はあります。

起業にはリスクもありますので、起業しなくても自分の目標が達成できる場合は起業以外の選択肢や副業からのスタートなどを検討するのも良いと思います。

事業アイデアは具体的で明確か?

事業アイデアは具体的である必要があります。

最初は漠然としたイメージやひらめきから始まることもありますが、基本的にアイデアだけでは何の役にも立ちません。

私も割と色んな妄想が頭の中を駆け巡るタイプなので「すごいことを思いついた!」と思う瞬間がたまにありますが、大概実行せずに終わってしまいます。

漠然としたイメージではなく、実際にやろうと思ったら何が必要か?

どうやったら出来るか?

より具体的にイメージし書き出してみましょう。

STEP2 事業計画を立てシミュレーションする

市場や競合についてリサーチ

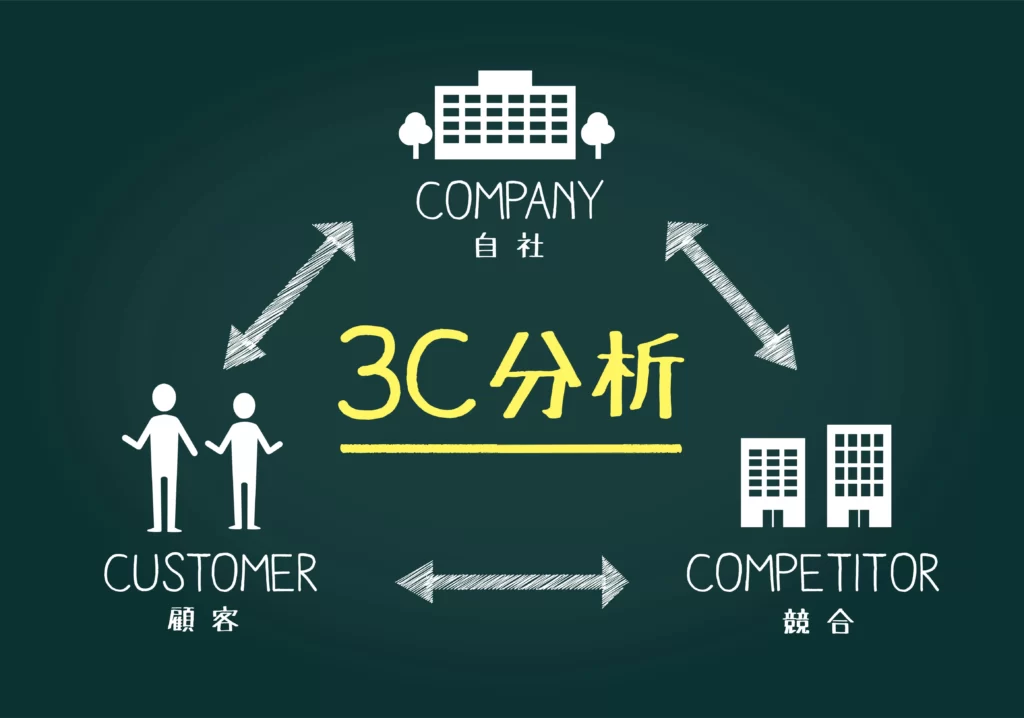

3C分析

イメージが具体的になったら市場や競合についても知っておく必要があります。

マーケティングのフレームワーク3C分析などを使うのが一般的です。

3Cとは、Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(会社)の3つのCです。

まずは、一つ目のC、顧客について理解する必要があります。

例えばあなたの事業がスマホアプリの開発であれば、顧客はスマートフォンユーザーということになります。

スマホ普及率は、2023年時点で96%を超えてますので小さな子どもとご高齢の方以外はほとんどの日本人がスマホを持っている状態ですが、ゲームアプリを提供するのか、ビジネス用に使うアプリなのか、などによって対象となる年代などが異なります。

対象となるそのユーザーがどのようなアプリを好みどのような時に使用するのかなど顧客の行動や考えを理解する必要があります。

つづいて2つ目のC、競合についてです。

アプリ開発会社の競合相手は、他のアプリ開発者やアプリストア内の競合アプリです。

彼らは同じ市場に向けてアプリを提供し、同じ顧客層を狙っています。

顧客はその中からどれかを選ぶわけなのであなたの会社が選ばれるようにしなければなりません。

そのために競合他社のアプリの特徴や評判、価格戦略を分析し、差別化ポイントを見つけていきます。

最後のCは、Company自社です。

自社の強み、弱み、特徴は何なのか、他社と比べた時の優位性はどこにあるのかなど、自社について冷静に分析していきます。

創業前のあなたはこれから強みを作っていく段階なので、顧客ニーズと競合の強みを知った上で優位になりやすい項目を見つけていくのがよいでしょう。

間接競合と直接競合

自分は今までにない商品を思いついたから競合なんていないという人もおられるかもしれませんが、競合には直接競合、間接競合があります。

例えば航空会社であれば、JALとANAは直接競合になります。

同じサービスを提供していてその中で顧客に選んでもらえるように競争をします。

国内便の場合は、顧客の要望は国内遠距離の移動がほとんどです。

この場合は、新幹線なども競合になります。

違うサービスを提供しているので間接競合ですね。

さらに幅を広げるとZOOMが競合することもあります。

どういうことかというと、飛行機や新幹線での移動の目的が出張である場合に、ユーザーの目的は移動先の相手と商談や打ち合わせをすることです。

リモート化の普及により簡単な商談や打ち合わせはZOOMやGoogleMeetなどのリモート会議で済ませるというのが一般的になりました。

この場合は、飛行機や新幹線とZOOMなどのリモート会議システムは間接競合になります。

同じように先ほどのスマホアプリの場合では、直接競合は他のアプリ開発会社ですが、提供するアプリがゲームアプリの場合はゲーム機のメーカーなども競合になりますしビジネス用アプリを提供するならCRMやSaaSのソフトを提供する会社が競合する場合もあります。

つまり同じ市場に向けて類似する商品・サービスを提供する=直接競合、商品・サービスは全く別のものだが同じ顧客ニーズを満たすもの=間接競合ということになります。

4P分析

3C分析で市場について理解出来たらあとは自社の強みをブラッシュアップしていきます。

そのための方法としては、4P分析を使用します。

4PとはProduct(商品)、Price(価格)、Promotion(販売促進)、Place(流通)の4つの要素を指します。

(※Productは商品もしくは製品とされますが、ビジネスで販売する目的であることから今回は商品とします。)

Productは「何を扱うか?」ですので先ほどのアプリ開発の会社の場合ですとスマホ用のアプリということになります。

商品は、有形のもの無形のものがありますが、ようはお客様に提供できる価値としてとらえていただけるとよいかと思います。

商品の分類についてはこちらの記事の中でも説明しておりますのでよければご参考にご覧ください。

つづいて2つ目のP、価格です。

稲盛和夫さんの「値決めこそ経営!」という有名な言葉もありますが、ビジネスにおいて値決めはめちゃくちゃ重要です。

値段を間違えると売れても利益が出ないといったことも起こりますし、単純に安いから売れるというものでもありません。

顧客目線で考えて、買いやすい値段か?

納得してもらえる値段か?

販売者として十分に利益を頂ける価格か?

継続的に提供できる価格帯か?

など、色んな視点で慎重に考える必要があります。

3つ目のPは、Promotion(販売促進)です。

どんなに良い商品でも勝手に売れるということはまずありません。

顧客に知ってもらうというところから始まり、価値を感じて購入を検討してもらえるようにセールスプロモーションやアプローチ方法について戦略を練る必要があります。

最後のPは、Place(流通)です。

いわゆる流通チャネルといわれるものですが、どこでどのように売っていくかということです。

どこでというのは、店頭などの対面で販売するのかネット上で販売するのか、さらにネットで販売する場合は自社ECを準備するのか、Amazonや楽天のようなプラットフォームを利用するのかといったところです。

物理的な場所だけでなく販売に利用する媒体全体をさします。

あなたのUSPは一言で何か?

3C分析や4P分析で市場と自社について理解できたらそれをもとに自社の強みとなるUSPをまとめます。

USP(Unique Selling Proposition)は、商品やサービスが他と比較して独自である点、つまり他にはない特別なウリとなるポイントを指します。

自社の強みとなると複雑にいろんなことを考えてしまいますが、顧客に伝わらないと全く意味がないのでシンプルに一言で表現できるようなものがベストです。

ドミノピザの「アツアツのピザを30分でお届け」みたいなのです。

事業計画を立てる

資金計画を立てる

ビジネスの概要がまとまったら具体的な計画にしていきます。

まずは資金計画です。

何にいくら位かかって、どれくらいの金額が必要か?

見込みの売上を考えて創業当初どれくらいの利益がでそうか?

最初は利益が出ないという場合は、ビジネスが軌道に乗るまでの間を運転資金でまわしていかないといけませんのでその辺りのシミュレーションも必要です。

具体的な金額を書き出し、エクセルやスプレッドシートなどにまとめましょう。

立地はどうするか?

ネットなどオンラインでのビジネスには関係ありませんが、店舗ビジネスの場合は立地も重要です。

ポータルサイトでの広告やSNS、口コミなどでも集客できるので昔のように角地がよい、路面でないと話にならないといったことはありませんが、少なくとも顧客がスムーズに来店できる場所である必要はあります。

意外と見落としがちなのが顧客の交通手段です。

駅前にお店を出したが、来店するお客様は電車で来るわけではなくて近隣の住人が駅前まで自転車で買い物に来ていたというような場合です。

この場合、重要なのは駅から近いかどうかではなく駐輪スペースがあるかどうかです。

立地については実際のお客様と同じ行動をしてみて、顧客目線で検討する必要があります。

資格や許認可が必要かは事前に確認する

職種によっては資格や免許、許認可が必要な場合もあります。

売れる売れない以前にそもそも開業できないといったことにもなりかねませんので、ご自身の事業に必要な資格や許可があるかどうかは事前に必ず確認しておきましょう。

STEP3 起業前の下準備、4つの経営資源を集める

ビジネスには4つの経営資源「人・もの・金・情報」が重要だといわれています。

もちろん起業後も常にこれらの資源を増やしていく努力が必要ですが、ある程度起業前から増やしていけるものもあるので起業前の段階から増やしていきましょう。

中でも重要になるのは「人」つまり人脈と人材です。

ビジネスで最も大事な「人」

知り合いを増やしておくべき

リモート化が進み人同士のコミュニケーションや繋がりが希薄になっていると考える人もいらっしゃるかもしれませんが実際にはその逆だと私は思っています。

SNSで簡単に繋がれる、リモートでもコミュニケーションをとれる。

そんな時代だからこそ多くの人と関わり繋がっておくことは重要です。

人と繋がっておくことで直接紹介などにつながることもありますし、それ以外にもビジネスパートナーとなる方、役立つ情報を持っている方など人と関わることで多くのチャンスが集まってきます。

起業家向けのセミナーやイベントに参加してみる

ビジネスセミナーなどに参加して新たに人脈を開拓しておくこともおすすめです。

特に開業前の方が集まるセミナーなどに参加すると同年代の起業かと繋がれるチャンスになりますので特におすすめです。

ただビジネスセミナーの中には勧誘などを含む少し怪しげなものもありますので注意は必要です。

よくわからない方は、まずは地元の商工会議所や中小企業支援機関が開催しているものなどに参加してみてそこから徐々に広げていくようなかたちが良いかと思います。

同じもの(サービス)をすでに売っているライバルチェック【競合調査】を行う

無形商材の場合は開業前に商品づくりを始めることも可能ですが、有形商材を扱う場合や店舗ビジネスの場合はそうはいきません。

その場合は、同じ商品(もの)を既に売っている会社の情報だけでも集めておくとよいでしょう。

ライバルのWebサイトやカタログをファイリングする

簡単に手に入る情報としては商品カタログやWEBサイトに掲載されている情報です。

実際に顧客向けに配信されている情報なので顧客目線で集めるとニーズも見えてきます。

その中から良いと思った広告文や説明文、キャッチコピーなどをストックしておくのも良いでしょう。

競合調査によって自社の強みや売りを明確化する

競合の商品をしっかりと見ることで自社の商品やサービスを見つめる機会にもなります。

自分が起業してから売ろうと思っている商品やサービスはライバルのものに比べてどのような違いがあるか、どのような魅力があるかを把握していくことで自社商品のPRのためにも役立ちます。

事業運営のためのガソリンとなる「お金」

事業を運営するには多かれ少なかれ資金は必要です。

仮にパソコン一台で起業しようと思っている方でもパソコン代はかかりますし、サイト上にコンテンツをアップしていくためにはサーバーが必要になるなど細々した費用もかかります。

自社商品を開発する人や店舗ビジネスで起業する予定の方は、少なくとも数百万円~数千万円の資金が必要です。

事業資金を開業前に「コツコツ」貯めておく

資金調達の方法としては借り入れが一般的です。

ただし銀行も公的機関も自己資金0の人にお金を貸してくれることはないので一定の自己資金は必要です。

はじめての起業で銀行から直接融資を受けることは難しいので多くの方は、日本政策金融公庫から創業資金を借り入れする場合が多いかともいます。

業種業態や個人の実績などにより異なりますが、目安として借入金額の半分以上の金額は持っておいた方が良いといわれています。

仮に開業に900万円必要だとしたら、自己資金300万円、借入600万円といったバランスです。

もちろん借入が少ない方が良いので自己資金より借入額が少なくても良いですし、自己資金がたくさんある方は借入をする必要もないです。

金融機関との関係を作るためや長期的にみてキャッシュを増やす目的で借入をすすめる方もいますが、現在はクラファンなど他の資金集めの方法もありますので必要なければ無理に借入をしなくてもよいと思います。

クレジットカードを作っておく

支払い方法としてビジネス用でクレジットカードは複数枚持っておいた方が良いです。

カードも使いすぎなどからの負債のイメージから持ちすぎない方が良いのではないかと考える方もいらっしゃると思いますが個人事業主の場合は審査が通りづらくなるケースもありますので使わなくても事前に作っておいた方が良いです。

ビジネスをすると思っている以上に細々した支払いが発生しますのでそれら全部を現金や振り込みにするよりもカード決済が可能なものはカード払いにしてしまった方が管理も楽ですしポイントなどで得な場合もあります。

出来ればクレジットカードは起業前に何枚か持っておきましょう。

情報を得る

最後に情報です。

起業を目指すあなたは言われなくても多くの情報を集め、日々勉強されていると思いますので余計なお世話かもしれませんが、やはり情報は必要です。

簡単に情報が手に入る時代だからこそしっかり勉強しておかないと取り残されます。

起業に必要な情報、マーケティング・営業の知識やスキルを蓄えておく

起業を目指す上で自分が販売していく商品やサービスの専門知識は既に持っている方が多いと思います。

専門知識に加えて、必ずマーケティングや営業のスキルが必要になります。

会社員の時はあまり意識しないかもしれませんが、思っている以上に会社の知名度や信頼で売れていたりします。

またある程度の規模の会社の場合は広告やマーケティングに予算を割いていたりもしますが、起業する場合はそれらをすべて一から始めるかたちになります。

多くの起業家が最初にぶつかる壁は「売上」そして倒産原因の1位も「売上不振」です。

逆にマーケティングとセールスが出来れば何とかなるというところがあります。もちろん商品やサービスが良いものであることは前提です。

起業前に時間があれば是非、マーケティングや営業についての情報収集と勉強をされることをおすすめします。

ちなみに私は、営業を15年ほど経験した後に独立しましたので営業スキルには多少自身がありました。

ただマーケティングについてきちんと勉強したことがなかったので、独立後あわてて本を読みあさり、情報を頭に詰め込んだという感じです。もう少し余裕のある時に勉強しておけばよかったと思います。

マーケティングや営業の勉強方法とは

最もお手軽な情報収集と勉強方法は、テキストです。

ビジネス書や教材、今はオンラインのコンテンツもありますし基本的なことでしたらYouTubeで学べることもあります。

ただマーケティングも営業もテキストや教材の情報だけでは不十分です。

理由は、マーケティングも営業も実際はお客様相手に行うことで、特に営業は対面でのコミュニケーションが重要になってきます。

なのでできればより実践的な方法がベストです。

理想は、実際に誰かに売ってみることです。

例えば、起業しようと思っているジャンルに近いジャンルのものなどを探し、アフィリエイトでも無在庫物販でもよいので「売る」ということを経験してみてください。正しくは買ってもらう経験ということになりますね。

商品説明~販売までを自分でできれば、マーケティングと営業においては大きな経験となります。

起業で成功した人の話を聞きにいく

なまの情報を聞くことも大切です。

既に起業している方や会社の経営者が知り合いにいる場合は、創業当時のことや大変だったこと、これからやろうと思っていることなどリアルな声は非常に価値の高い情報です。

知り合いにいない方は、ビジネスセミナーや起業家向けのイベントなどに参加し経営者の知り合いを積極的につくるようにしましょう。

意味のある情報を精査する

勉強や情報をしているとそれ自体が楽しくなってしまって意味のない情報まで集めてしまう事もあります。

いわゆる「ノウハウコレクター」のような状態です。

実践しない情報は持っていても仕方ないので、自分に必要な情報か?実践に役立つものか?その辺りは精査した上で情報収取しましょう。

STEP4 事業開始の準備を行う

独立する時期が近づいてきたら実際に起業に向けて動いていく時です。

今までと生活環境が大きく変わる場合もありますのでスムーズにスタートできるようにしっかり準備をすすめましょう!

円満退職に向けて準備を行う

円満に退職することも起業前準備の一つです。

やめる会社だから関係ないというのは間違いです。

お世話になった会社だから感謝してやめるべきだという精神論の話ではなく、自分自身のためにも円満退社に努めるべきです。

トラブルや不満を抱えた状態では起業にも悪影響です。

会社を辞めるタイミング・辞め方について考えておく

特に退社するタイミングや辞め方については事前によく考え、出来れば直属の上司の方などにも相談しながらお互いに納得のいくように努めましょう。

社会保険や失業保険の手続きを行う

細かなことですが、起業すると社会保険も変わります。

当たり前のことなのですが、独立のことで頭がいっぱいになっていて忘れていたということがないように事前に調べ手続き方法を確認しておきましょう。

また解雇になった場合は、失業保険を受け取れることもありますので、その場合は一度ハローワークに確認してみましょう。

資金計画を立て、資金を調達する

ビジネスの内容によりますが、最初にお金が必要になることがほとんどです。

まずは事前に立てている事業計画をもとに資金計画をたて、融資を受ける場合などは手続きの準備をすすめましょう。

小さく始めるVS大きく始める

もしかしたら起業というと最初に大きく投資して一気に勝負をかけるというイメージを持っている方もおられるかもしれませんが、これは間違いです。

基本的にはなるべく小さく始めて、上手くいった事や売れた商品を徐々に拡張していくのが成功しやすい進め方です。

エジソンの「失敗したのではなく、うまくいかない1万通りの方法を発見した」という有名な言葉がありますが、起業も近いところがあります。

実際に、ユニクロの柳井さんも『一勝九敗』という本を出されていますし、楽天の三木谷さんも「成功は、最初に失敗することを知っていることから始まる。」と言っています。

流石に1万回失敗するわけにはいきませんが、失敗する可能性を考えて大きな1発勝負よりも小さなチャレンジを10回繰り返す方が良いのは間違いないと思います。

資金の10文の1以下で出来ることを10個考えるくらいのイメージが良いかもしれませんね。

資金計画をたてる

方向性がきまれば資金計画を立てます。

まずは必要資金を書き出しますが、この時に忘れてはいけないのが運転資金です。

起業してすぐに利益が出れば理想的ですが、そうならないことがほとんどです。

最初の数か月は利益がなくても事業を継続できるように運転資金はある程度余裕をもって確保しましょう。

必要資金がわかれば自己資金を確認し、足りない場合は融資を希望することになります。

融資以外にも補助金やクラファンで資金を集める方法もあります。

補助金は必ずもらえるものではありませんので貰えたらラッキーといった姿勢で該当するものがあれば申請してみるといったかたちが良いかと思います。

資金調達を行う

資金計画がたち、融資が必要な場合は融資の手続きをすすめます。

創業で銀行から直接借入をすることはほぼ不可能ですので、まずは日本政策金融公庫に相談します。

それ以外の方法として保証協会もありますが、手数料がかかりますので優先順位としては日本政策金融公庫が先になります。

融資が必要ない場合は無理に借入をする必要はないので手持ち資金の管理をしっかり行うようにしましょう。

STEP5 事業開始に必要な手続きを行い実際に起業する

許認可の申請

最初に確認しないといけないのは許認可です。

業種業態によっては免許や申請、許認可が必要になります。

飲食店や美容院など店舗出店に許認可が必要なのは一般的によく知られることですが、通販などでも扱う商品によっては許認可が必要な場合もありますので注意が必要です。

起業形態を決めて、会社設立や開業の手続きを行う

許認可の確認が終わり、問題なく開業できるようになればいよいよ事業スタートです。

事業を始めるにはいくつかの形態がありますので、形態をきめて手続きを行う必要があります。

具体的には、個人事業主として開業するか法人設立かを決めるということです。

法人にも株式会社と合同会社があります。

日本では株式会社の方が信用度が高いイメージがありますが、最近では合同会社も増えています。

GoogleやAmazonなども合同会社です。

節税や資金の借入などで法人にはメリットがありますが、設立に手間も資金もかかります。

個人で始める場合は、個人事業主でスタートしてある程度軌道に乗った段階で法人化するといったいわゆる法人成りという流れでよいのではないかというのが私の意見です。

事業規模や業種にもよりますのでご自身の事業に合わせて税理士さんや行政書士さんなどに相談してみてください。

事業形態が決まればあわせて社名を考えないといけません。個人事業主の方の場合は屋号となります。

社名が決まれば、法人の場合は法人設立の手続きです。

クラウドソフトなどを使用して自信で法人設立を行う方法もございますが、よくわからない方は行政書士さんか会社設立代行業者などにお願いします。

個人事業主の場合は税務署に開業届を提出するだけですので、事業内容などを必要書類に記入し事業所在地または居住地の税務署に提出します。こちらはわからなければ税務署に問い合わせればOKです。

設備、備品などの準備

運営に必要な設備、ツールの準備

設備が必要な職種の場合は店舗や事務所、倉庫などまずは物件探し、営業や商品の配送などで自動車を使用する場合は営業用の車も準備しなければいけません。

WEB系のお仕事などでパソコン一台で出来る仕事の場合も業務にかかわるソフトやWEBツールが必要になります。

リモートで仕事を進める場合もZoomなどのオンラインMTGを活用する必要があります。

また法人、個人にかかわらず独立すると会計も必要なので会計ソフト、現金でお客様とやり取りが必要な場合は領収書、店舗ビジネスの場合はレジやPOSシステム、レシートなども必要に応じて準備しないといけません。

実際に運営してみると想像以上にと細々とした備品が必要なことがわかります。

事前にしっかりシミュレーションをして必要な設備や備品関係のチェックリストを用意するとよいでしょう。

伝えるツール、名刺・ホームページ等を作成する

どんなビジネスでもまずはお客様に知ってもらうことが重要です。

既存客と紹介だけでまわしていけるという場合を除いて、商品やサービスを知ってもらわないと事業として成立しません。

対面で営業を行う場合や店舗ビジネスの場合は、名刺やチラシ、パンフレットなどが必要です。

ターゲット層にもよりますが、WEBよりも対面の方が成約率は高くなることがほとんどです。

自社HPや広告用LPの準備

最低限の集客として会社やお店のホームページは必要です。

また集客だけではなく、融資や契約の際にビジネスの実態調査としてホームページを見られることも多いのでホームページがないと信用性が失われる可能性もあります。

基本的な情報提供と信頼担保のためのコーポレートサイトに加えて、広告用のランディングページやSNSを運用していくというのが基本的な考え方です。

資金管理と会計を行う

資金管理はビジネスの生命線です。

資金がないと倒産しますし、商品開発や広告にも資金が必要です。

また法人個人にかかわらず確定申告が必要になりますので最低限の会計知識は必要です。

会計知識に自信のない人や本業に集中したいという人は迷わず税理士さんに依頼すべきです。

知人の紹介などで信頼できる税理士さんや会計事務所がある場合は紹介がよいでしょう。ない場合は以下のようなサイトなどで探すこともできます。

必ず複数を比較し、条件の合う税理士さんが見つかれば面談などをしてから契約をするようにしましょう。

個人事業主やフリーランスの方で事業規模がそれほど大きくなければ最初は自分でやってみるというのもよい選択です。

会計を経験することでお金の流れを把握できますし、後々税理士さんにお願いする時もやり取りがスムーズです。

自分で会計をする場合は会計ソフトが必須です。

私も開業当初は税理士さんにお願いせずに会計も確定申告も自分で行っておりましたが、会計ソフトがあれば計算や仕分けも簡単ですし、確定申告の書類も自動で作成できるものがほとんどです。

会計ソフトはたくさんありますが、最初はメジャーなものでクラウド型がおすすめです。

理由は、みんな使っているものであれば使い方がわからない場合も調べればすぐに出てくることとクラウド型であればソフトをインストールしなくてよいので手軽ですし万が一パソコンが壊れた場合もデータが消えません。

ここからが始まり開業後にやること

数字や期限・期間を明確にして取り組む

タイムイズマネー!

時は金なりです。起業を志すあなたがダラダラと過ごすとは思いませんがビジネスはスピードが命です。

1か月で1000万円売るのと1年かけて1000万円売るのではまるで違います。

同じ売上でも早ければ早いほど良いわけです。

サラリーマン時代よりも数字にきびしく、期限や期間を決めて仕事に取り組むようにしましょう。

最初はがむしゃらに忙しくする

事業規模にもよりますが、最初はオーナー自ら走り回りがむしゃらに忙しく仕事をするというのが良いと思います。

仕組化や自動化、組織化といった言葉は魅力的ですが、そもそも儲かるビジネスがないと意味がありません。

まずは事業を成功させることだけに集中し、がむしゃらに取り組みましょう!

売れなくても折れない心を持つ

私はスラムダンクの安西先生が言った「諦めたらそこで試合終了ですよ…」という名台詞が大好きです。

最初は思っているようにうまく進まないこともあります。

京セラの稲盛和夫さんがおっしゃっているように「もう駄目だと思ってからが仕事の始まり」だと思います。

やり始めたらあきらめずにがんばりましょう!

撤退ラインは意識する

あきらめるなと言っておきながら矛盾したことを言うようですが、撤退ラインは決めておかないといけません。

もちろんやるべきことはすべてやり、あきらめずに全力を尽くした上でのことです。

考えたくはないですが、最悪の場合どうなったら撤退するのかということは明確に決めておかないといけません。

撤退ラインが明確でないと赤字なのにズルズル続けてしまって取り返しのつかないところまでいってしまったり、逆にまだ立て直せる状況なのに安易にあきらめてしまったりします。

追い詰められた状況では判断を誤りやすいので事前に考えておきましょう。

SNSやホームページを使って常に発信し続ける

開業後は発信を続けることが重要です。

最初はやる気があり毎日発信しまくるが、3カ月ほどするとどんどん投稿数が減ってそのまま終息といったことがよくおこります。

最初のうちは投稿数が多いことよりも投稿ペースが一定であることを意識した方がよいです。

毎日続けるのが難しいと思えば週1でも構わないので同じペースで投稿し続ける、発信し続けるということです。

まとめ

少し長めの記事になりましたが今回は起業をする時の具体的な手順を5ステップでまとめました。

実際の起業では他にも色んな事が必要になりますし、業種、業態によっても必要な項目が異なります。

記事の中でもお伝えしましたがある程度考えをまとめたらあとは実際に起業している方などに直接話を聞いてみるのがおすすめです。

ネット上の情報だけではなくなまの情報や意見を聞いてみたり、相談できる環境は何事にも変えがたい価値の高いことです。

今回の記事があなたの起業と今後のビジネスライフに少しでも役立ちましたら幸いです。

最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。